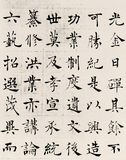

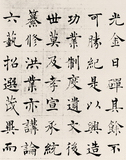

伊阙佛龛碑

《伊阙佛龛碑》它是贞观十五年(641)十一月褚遂良四十五岁时所书,碑文为岑文本所撰。这是魏王李泰为他的母亲长孙皇后所立。能为长孙皇后书碑,可见褚遂良在唐代初期的书法界中,地位是何等的高了。虽说是碑,实际上却是摩崖。它与碑一样,都是为歌功颂德而存在的。两者功用相同,在创作时却面对着不同的环境:一个是光平如镜,而另一个则是凹凸不平,书写的环境也不会那么优游自在。于是,摩崖书法的性格特征也就不言而喻:因无法近观与精雕细琢,于是便在气势上极力铺张,字形比碑志大得多,舒卷自如,开张跌宕。正是在这一点上,摩崖书法所具有的魅力,像汉代的《石门颂》、《郙阁颂》、《西峡颂》以及《开通褒斜道刻石》,它们的大度、自然、拙朴,即使是如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《史晨碑》等真正的碑志精品也无法比拟。著名的“龙门造像题记”以及在山东平度县青杨东北的天柱山摩崖石刻,其气度之开张,韵致之飞扬,都可以视为典型的摩崖书风。褚遂良的《伊阙佛龛碑》,正是这样一种美的延续。《伊阙佛龛碑》刻在洛阳龙门石窟的宾阳洞内。宾阳洞位于龙门山的北部,南北中三洞并连,中洞于北魏景明元年(500)着手凿削。这个浩大的工程动员了八十万人,历时二十四年,在正光四年(523)完成。洞壁上刻有本尊释迎牟尼和两胁菩萨,天井雕有莲花宝盖以及飘逸的十人伎乐供养天人像,另外,洞口内壁有“维摩变”、“佛本生故事”、“帝后礼佛图”、“十神王像”等四种大型浮雕。宾阳洞的南洞与北洞在北魏时开始营造,唐初完成,《伊阙佛龛碑》就刻于此时。它与北魏雕像的秀骨清像之风极为吻合。魏徵在《隋书·文学传序》中论到南北朝文学的差别时说:“江左官商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质。”引申到书法之中,褚遂良的这个《伊阙佛龛碑》,正是重乎气质之表现的,而不是他晚年的“清绮”之美。

【查看详情】